안녕하세요. 도일노트입니다.

저희 농장 축사에는 빈칸이 거의 없을 정도로 소들이 가득 차 있습니다.

겉으로 보기엔 꽉 찬 것처럼 보여도, 실제로 계산해보면

우리 농장의 가축 사육밀도는 약 80% 수준이에요.

처음엔 “이게 어떻게 100%가 아닌가?” 싶었지만,

정확히 계산해보니 그 이유를 알겠더라고요.

📏 사육밀도 계산, 숫자로 보는 진짜 현실

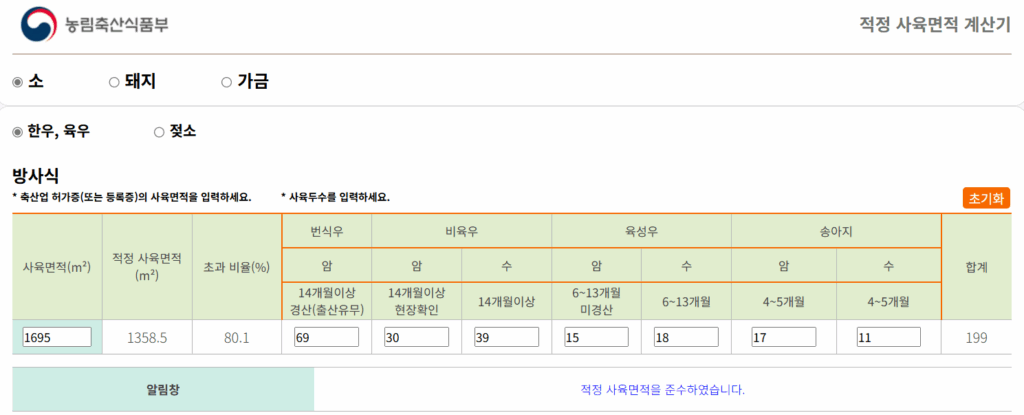

가축 사육밀도는 농림축산식품부에서 제공하는 적정사육면적 계산기로 계산할 수 있습니다.

“가축사육을 허가받은 사육 가능 면적 대비 실제 사육 중인 두수 면적의 비율”을 말합니다.

이 기준은 단순한 참고가 아니라,

법적으로 축산업 허가증에 기재된 사육 가능 면적을 기준으로 합니다.

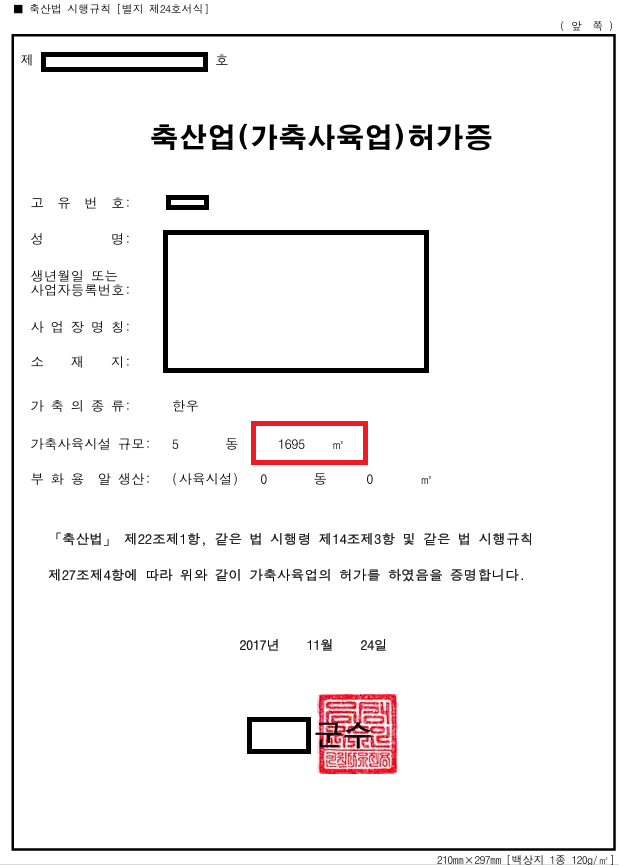

아래는 실제 저희 농장 축산업 등록증이에요.

허가 받은 면적은 총 5동. 1,695 제곱미터로 나옵니다.

농림축산식품부에서는 ‘축산물이력제 홈페이지’에

적정 사육면적 계산기를 운영 중인데,

축종(한우, 육우, 젖소 등)과 시설 형태를 선택하고

허가면적과 사육두수를 입력하면 자동으로 계산됩니다.

그럼 저희 농장을 한번 계산해 볼까요?

현재 저희집 사육 두수는 199두 입니다. 1마리만 더 있으면 200두네요 ^^;

저희집 축사는 소가 더이상 들어갈 곳 없이 꽉찼음에도 불구하고 사육 밀도는 80.1%가 나왔습니다.

왜그럴까요?

축사는 꽉 찼는데 사육밀도는 넉넉한 이유 — 소의 형태와 성장단계가 다르기 때문

요즘 우리 농장을 보면 소 한 마리 더 못 들어갈 만큼 꽉 찼습니다.

겉보기엔 100%로 꽉 찬 것처럼 보이지만,

실제로 가축 사육밀도를 계산해보면 80% 정도밖에 되지 않습니다.

“이게 어떻게 남는다고?” 싶었지만,

그 이유는 바로 소의 종류(용도)에 따라 기준 면적이 다르기 때문입니다.

📏 소의 형태와 성장단계에 따른 사육면적 차이

가축 사육밀도는 단순히 두수로 계산하지 않습니다.

정부가 정한 “적정 사육면적” 기준은 소의 성장단계와 용도에 따라 다릅니다.

예를 들어,

- 비육우(고기용 한우) → 1두당 약 7.0㎡

- 번식우(송아지 낳는 어미소) → 1두당 약 10㎡

- 송아지 → 1두당 약 2.5㎡

즉, 같은 축사에 50두가 있어도

비육우냐 번식우냐 송아지냐에 따라서 사육밀도가 다르게 계산됩니다.

우리 농장은 번식우와 송아지의 비중이 높기 때문에,

실제 밀도는 80%임에도 불구하고 축사는 가득 차게 보이는 겁니다.

🚨 기준 안 지키면 과태료?

그렇습니다.

가축 사육밀도는 단순한 ‘농장 내부 기준’이 아니라

정부가 매월 점검하는 행정기준입니다.

지자체는 ‘축산법 시행규칙’에 따라

적정 사육밀도를 초과한 농가에 행정지도 또는 과태료를 부과할 수 있습니다.

또한 밀도가 높으면

가축분뇨 처리량이 늘어나고 악취 발생이 증가해

‘축산악취 관리 대상 농가’로 지정될 수도 있습니다.

즉, 사육 효율보다 환경·위생관리 리스크가 훨씬 커질 수 있죠.

🧱 그래서 우리 농장은 이렇게 바꾼다

우리 농장은 현재 전체 면적 대비 약 80% 수준의 밀도로 운영 중입니다.

구 축사에 남는 공간을 활용해 보려고 합니다.

축사 구석의 비활용 구간을 리모델링하고, 송아지방을 확장할 예정입니다.

이렇게 하면 사육 가능두수를 조금 더 확보 할 수 있을거라고 판단됩니다.

💬 마무리

가축 사육밀도는 단순히 숫자가 아니라 농장의 건강지표입니다.

축사 면적, 환기, 분뇨처리, 가축 스트레스 —

이 모든 걸 균형 있게 관리해야 진짜 생산성이 나옵니다.

“공간이 남는 게 아깝다”보다 “소가 편해야 오래간다”는 마음으로,

우리 농장도 적정 밀도를 지키며 운영을 이어가려 합니다.

답글 남기기